Katholischer Gottesdienst

Sonntag, 11. 09. 2005, 10.00 Uhr - 11.00 Uhr,

ORF Regionalradios

Pfarrkirche

zum Hl. Kreuz in Schönberg, Tirol

24.

Sonntag im Jahreskreis

Der

Gottesdienst

Die Predigt

Pater

Emil Löffler

Die

Schönberger Kirche

Schönberg

im Stubaital

Der

Gottesdienst:

Musik:

Franz

Xaver Gruber: „Messe in D-Dur“

„Halleluja“

GL

638 "Nun singe Lob, du Christenheit"

GL

480 „Wir weihn der Erde Gaben“

Wolfgang

Amadeus Mozart "Ave verum"

GL

266 "Nun danket alle Gott"

P.

Heribert Rasch OFM "Ave Maria"

Ausführende:

Vorsteher

d. Gottesdienstes:

P.

Dr. Emil Löffler OFM

Der

Kirchenchor Schönberg

Leitung

und Orgel: Dr. Karl Mark

Von 11.15 bis 13.30 Uhr ist P. Dr.

Emil Löffler OFM für ein Gespräch unter der Tel. Nr.

05225 / 62543 zu erreichen.

P.

Dr. Emil Löffler OFM

Franziskaner der Tiroler Provinz, Jahrgang 1937

Promotion zum Dr. theol. In Salzburg (1971)

langjähriger hauptamtlicher Religionslehrer am

Gymnasium der Franziskaner in Hall in Tirol,

Pensionierung 1999.

Seit dem Jahr 2000 Pfarrer in Schönberg im Stubaital.

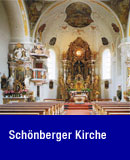

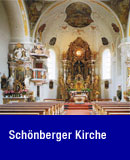

Über

die Entstehung der Schönberger Kirche

1348 soll die Pest fast das ganze Stubaital

ausgerottet haben. Im Jahre 1604 brach in Schönberg die Pest aus.

In kurzer Zeit raffte sie viele Menschenleben dahin. Als Dank für

die Errettung von der Pest gelobten die Bauersleute Anton und Maria

Steuxner, auf ihrem Grund ein Kreuz mit Maria und dem Apostel

Johannes aufzustellen. 1627 wurde zum Schutz gegen Witterungseinflüsse

über der Kreuzigungsgruppe eine kleine Kapelle erbaut. Sie wurde

später erweitert und den Pestheiligen Sebastian, Rochus und

Pirmin geweiht. Aus Berichten geht hervor, dass diese Kapelle eine

Zeitlang als Wallfahrtsort gegolten habe.

Die heutige Kirche zum heiligen Kreuz wurde als

letztes Gotteshaus des Stubaitales 1748/49 vom berühmten

geistlichen Baudirektor Franz de Paula Penz geplant und erbaut und

1750 vom Fürstbischof Leopold Graf von Spaur geweiht. Im

Stiftslibell werden u. a. als Spender der Pfarrer der Mutterpfarre

Telfes, die Wirtsfamilie Rott, Bauern aus Schönberg und Mieders

sowie eine Stiftung des Unterberger Kirchleins genannt. Mit der

Entstehung der Schönberger Kirche einher ging die Ernennung zur

Kuratie. 1891 wurde Schönberg zur Pfarre erhoben. Für die

Kirchenrestaurierung 1885 gewährte Kaiser Franz Josef eine Unterstützung.

Die jüngste Innen- und Außenrenovierung der Pfarrkirche Schönberg

wurde mit großer Umsicht und Einsatz in den Jahren 1981 bis 1984

unter Leitung des Ortspfarrers und Franziskanerquardians P. Siegmund

Schmid durchgeführt.

Schönberg

im Stubaital

Die

Geschichte von Schönberg ist eng mit der Brennerstraße verbunden.

Münzenfunde aus der Zeit der römischen Kaiser Trajan, Pupienus,

Victorin und Licianus beweisen, dass schon um die Zeitenwende über

„Schönenberge“ - so wird der Ort 1180 erstmals genannt - der

Brennerverkehr führte. Beim Parkplatz Europabrücke wurde ein Stück

der alten Römerstraße mit der gut erhaltenen Fahrrinne

konserviert. Peter Anich, der große Tiroler Kartograph,

verzeichnete in seiner Karte noch eine Burg Schönberg, an die nur

noch die „Burgwiese“ und eine 1932 entdeckte Zisterne erinnern.

Der

Brenner, niedrigster Alpenübergang in Westösterreich, begünstigte

schon in grauer Vorzeit den Verkehr von Nord nach Süd und

umgekehrt. Der Verkehr wiederum führte zu zahlreichen Ansiedlungen

entlang der Brennerstraße. Von allen Völkerschaften des Altertums

hinterließen die Römer die nachhaltigsten Spuren. Sie legten eine

Heerstraße an, die von Süden über Sterzing, Wilten, Zirl und

Scharnitz nach Norden führte. In angemessenen Abständen - auch in

Schönberg - richteten sie Raststationen ein. Der Verkehr brachte

den Menschen nicht nur Wohlstand, sondern auch Seuchen, die an der

Brennerstraße große Menschenopfer forderten.

Predigt

Schwestern

und Brüder!

Mit

Genugtuung, vielleicht auch mit etwas Schadensfreude haben wir das

Urteil des Königs über seinen unbarmherzigen Diener vernommen.

Recht geschieht ihm. Wie kann man nur so dumm sein, sich derart

daneben zu benehmen?

Ich

frage mich allerdings: War das nur Dummheit, die dem Diener jedwede

Einsicht in den objektiven Sachverhalt verbaute? Könnte es nicht

auch so gewesen sein, dass der Knecht gar kein schlechtes Gewissen

hatte, als er auf seinen Mitknecht losging? Vielleicht dachte er an

Recht und Gerechtigkeit, als er einforderte, was ihm doch scheinbar

auch zustand. Wir würden wohl darauf antworten: da stünde es doch

schlecht uni seine Gewissenserkenntnis, wenn er die Einsicht in den

wahren Tatbestand nicht erfassen habe können.

Hatte

er also ein irrendes Gewissen? Gegebenfalls ja. Die Frage ist

allerdings: Prägt er für sein irrendes Gewissen auch selbst die

Schuld? Denn es gibt zweifelsohne ein schuldhaft irrendes Gewissen

und ein unüberwindliches, d.h. den Irrtum nicht erkennendes

Gewissen, das mit persönlicher Schuld nichts zu tun hat.

Gestatten

Sie, dass ich bei diesem Thema ein wenig verweile: Jeder Mensch im

Gebrauche seiner Vernunft besitzt auch eine Gewissensanlage in

seinem Inneren. Die Väter des II. Vatikanums haben dies so ausgedrückt:

“Der

Mensch hat ein Gesetz, das von Gott seinem Herzen eingeschrieben

ist, dem zu gehorchen eben seine Würde ist und gemäß dem er

gerichtet werden wird“ (Kirche u. Welt, 16). Man hat mit Recht das

Gewissen beschrieben als eine Fähigkeit der praktischen Vernunft,

die sittlichen Forderungen zu erkennen, verbunden mit einem inneren

Antrieb, diesen Forderungen gemäß auch zu leben. Aber da es hier

um eine innere Anlage im Menschen geht, muss diese — wie jede

andere gute Anlage im Menschenherzen — entwickelt und entfaltet

werden. Das ist eine grundlegende Verpflichtung im Leben eines jeden

Menschen. Wer diese ständig verweigert, d.h. nach dem Motto lebt

“was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß“, ist

verantwortlich für sein in vielen Fragen der Sittlichkeit irrendes

Gewissen. Wer sich andererseits im Leben um Gewissensbildung bemüht,

kann sich zwar auch einmal in einen Irrtum verfangen, trägt aber in

diesem Fall keine persönliche Verantwortung. Dazu noch einmal die Väter

des erwähnten Konzils: “Nicht selten (jedoch) geschieht es, dass

das Gewissen aus unüberwindlicher Unkenntnis irrt, ohne dass es

dadurch seine Würde verliert. Das kann man aber nicht sagen“ —

auch das ist noch Zitat “wenn der Mensch sich zu wenig darum müht,

nach dem Wahren und Guten zu suchen, und das Gewissen durch Gewöhnung

an die Sünde allmählich fast blind wird“ (Kirche u. Welt, 16).

Ich

höre, wie man mir geradezu entgegen schreit: Wo bleibt da die

Gewissensfreiheit, die Meinungsfreiheit? Kein Zweifel: die

Gewissensfreiheit ist eines der höchsten Güter des Menschen überhaupt.

Aber Gewissensfreiheit ist doch keine Willkürfreiheit, nach der

Mensch tun und lassen kann, wonach ihm gerade zumute ist. Es hat

jemand den Satz geprägt: Die Freiheit des Gewissens ist nicht die

Freiheit vom Gewissen! Das heißt doch: Gewissensfreiheit ja, selbst

im Falle eines unüberwindlich irrenden Gewissens, aber nicht im

Falle des schuldhaft irrenden Gewissens. Denn aus einem solchen

Gewissen heraus zu handeln, wäre - theologisch ausgedrückt — sündhaft.

Bleibt

noch eine letzte Frage: Und woher nehme ich in der Gewissensbildung

jene Gesetze und Normen, auf die ein wahres und richtiges Gewissen

aufgebaut werden kann? Gewiss werden diesbezüglich Fachkenntnisse

auf verschiedenen Ebenen weiterhelfen, aber letztlich bleibt ein

Christ auf das die Gebote Gottes interpretierende Lehramt der Kirche

verwiesen. Ich darf ein letztes Mal das Konzil zitieren: “Bei

ihrer Gewissensbildung“, so lehrten die Vater, “müssen jedoch

die Christgläubigen die heilige und sichere Lehre der Kirche sorgfältig

vor Augen haben. Denn nach dem Willen Christi ist die katholische

Kirche die Lehrerin der Wahrheit“ (Religionsfreiheit, 14) — eine

Aussage, die für manche zum Stein des Anstoßes werden könnte.

Aber lassen Sie mich mit den Worten des jetzigen Heiligen Vaters

antworten: “Die von Christus dem Petrus und seinen Nachfolgern übertragene

Macht (eben z. B. das Lehramt) ist ... ein Auftrag zum Dienen ...

Der Papst ist kein absoluter Herrscher, dessen Denken und Willen

Gesetz sind. Im Gegenteil: Sein Dienst garantiert Gehorsam gegenüber

Christus und seinem Wort“ (Lateranbasilika, 7. Mai 2005).

Schwestern

und Brüder! Kehren wir zurück zu unserem heutigen

Evangelienabschnitt und lasst uns daraus folgern: Ein wahres und

richtiges Gewissen verlangt Einsicht in die eigene Sündhaftigkeit,

was auch das Erbarmen mit den an uns schuldig gewordenen Mitmenschen

mit einschließt. Nur eine solche Haltung wird uns die alles

verzeihende Liebe Gottes zuwenden. Amen.

|